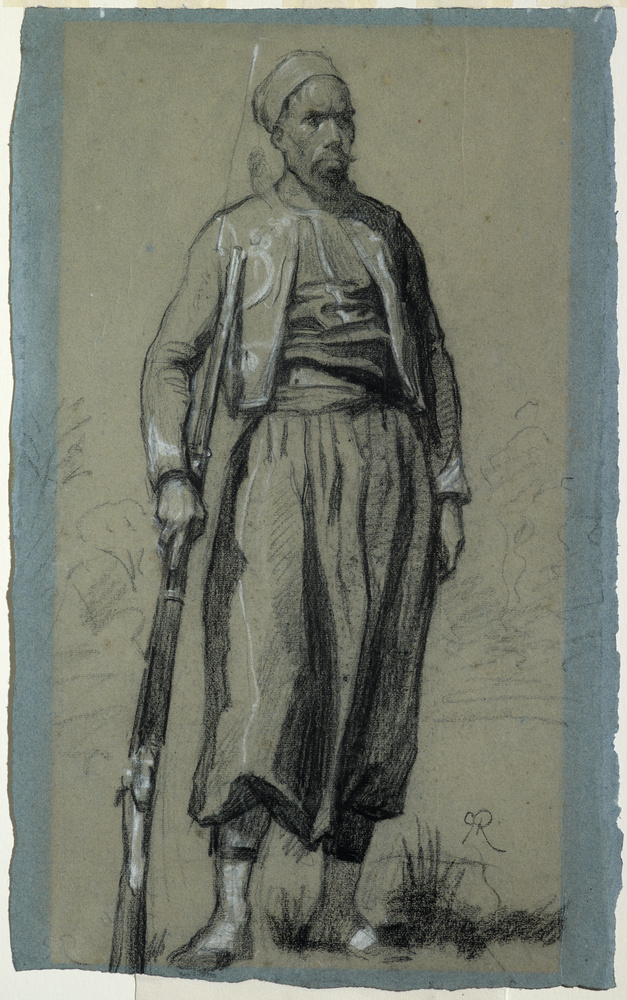

Tirailleur algérien

Ce dessin, comme le précédent , a été donné au musée de Grenoble en 1907 par Émile Guimet, dont la famille est originaire de Voiron, petite localité de la région grenobloise. Grand ami de son frère cadet Félix Régamey, qui l’accompagne dans ses voyages en Asie, Guimet souhaite rendre hommage à cet artiste trop tôt disparu et dont il admire le travail. « Guillaume […] a laissé, comme peintre de sujet militaires, des œuvres fortes, savantes, pleines de grandeur et de vérité », écrit-il à son sujet dans un ouvrage de 1880[1]. Entré sous le titre de Zouave, ce dessin représente plus probablement un tirailleur algérien, appelé aussi « turco », fièrement appuyé sur son long fusil à baïonnette. Les uniformes de ces deux corps de l’armée d’Afrique – celui des zouaves, composé à partir de 1842 de recrues françaises, et celui des tirailleurs algériens, composé de soldats indigènes – ne se distinguent bien souvent que par leurs couleurs. En effet, la veste à l’orientale dite « boléro » des zouaves est bleu foncé et le pantalon « sarouel » rouge garance, alors que ces deux éléments sont « bleu céleste » chez les tirailleurs. Si Régamey use d’un crayon Conté très noir et gras pour camper son soldat, ce qui ne permet guère de juger de ces nuances, il n’en traite pas moins de manière uniforme boléro et pantalon, comme si leurs teintes étaient identiques. Le galon ornant la veste, suggéré par des rehauts de craie blanche, est compatible avec la teinte « jonquille » de la tenue des troupes indigènes, beaucoup moins avec la couleur rouge, et donc plus foncée, de celle des zouaves. Les guêtres blanches, la chéchia et la ceinture « cramoisies » complètent le costume. Le papier, bleu à l’origine mais aujourd’hui totalement insolé, devait apporter cette nuance de couleur « céleste » de l’uniforme des tirailleurs sur laquelle les rehauts de blancs se détachaient avec éclat. Si cette feuille ne peut être mise en rapport avec aucune peinture de l’artiste, elle n’en est pas moins représentative de ce long travail d’étude sur le vif qui caractérise son appréhension de la vie militaire[2]. Régamey éprouve une véritable fascination pour le pittoresque des uniformes de l’armée d’Afrique. Eugène Montrosier évoque ainsi cette part de sa production, considérable si l’on recense les innombrables Spahis, Tirailleurs et Zouaves qui émaillent les titres de ses envois au Salon, ou la liste des peintures et dessins restés à sa mort dans son atelier[3] : « C’est alors qu’il peignit toute cette suite de types orientaux que le camp de Saint-Maur fit défiler sous ses yeux et qui ont la précision des choses vues[4]. » Il ajoute : « La variété des types, la splendeur des costumes, le côté en même temps félin et chevaleresque des turcos et des spahis donnent à certains corps de troupe un cachet prestigieux. Les zouaves déjà avaient éveillé les idées de Guillaume Régamey, les turcos et les spahis facilitèrent sa tâche^5. »

[1] Émile Guimet, illustrations de Félix Régamey, Promenades japonaises, Paris, G. Charpentier, 1880, p. 190.

[2] Eugène Montrosier, « Guillaume Régamey : exposition de son œuvre », L’Art : revue hebdomadaire illustrée, 1879-5, p. 29 : « Pour créer une figure ou un animal, il faisait dix, vingt, cinquante croquis des parties qui devaient concourir à l’ensemble général. »

[3] Catalogue de tableaux, études, aquarelles, pastels et dessins par feu Guillaume Régamey, Paris, Pillet et Dumoulin, 1879.

[4] Eugène Montrosier, op. cit., p. 28.

Découvrez également...

-

-

-

Nature morte

XIXe siècle