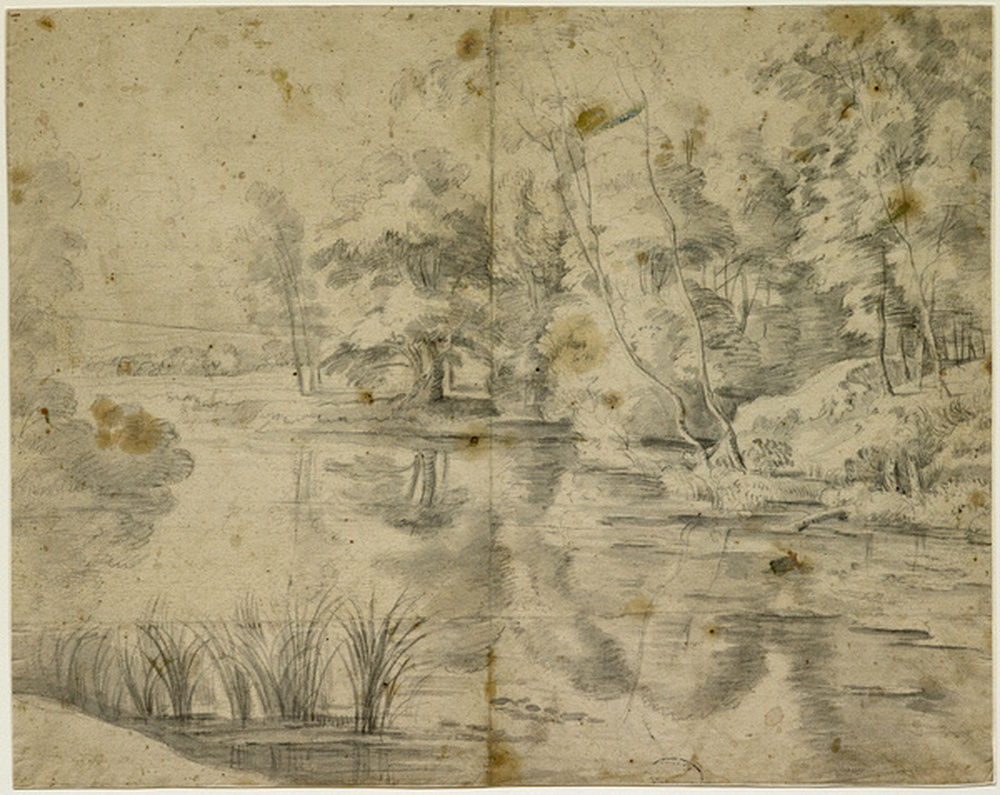

Arbres au bord d'une rivière

Cette belle feuille, dont le charme n’est pas

entamé par les taches d’atelier qui parsèment

sa surface, est entrée dans la collection sous

le nom de Lucas van Uden. L’attribution a

ensuite, à juste titre, été rejetée, et le dessin était

jusqu’à aujourd’hui classé parmi les anonymes

flamands[1]. L’exécution graphique comme

le sujet représenté rapprochent l’oeuvre des

études produites par Lodewijk de Vadder.

Peintre de paysages, aquafortiste et créateur de

cartons pour la tapisserie, cet artiste est considéré

comme le fondateur et l’une des figures

de proue de l’école de Bruxelles[2]. Il est d’ailleurs

désigné par son contemporain le tapissier

Baudouin van Beveren comme « le meilleur

paysagiste » du pays[3]. On ne sait rien de

sa formation mais De Vadder devient maître

auprès de la guilde de Saint-Luc de Bruxelles

en 1628 et « peintre privilégié » des cartons de

tapisserie bruxellois[4] en 1644.

Les paysages créés par Lodewijk de Vadder

s’inspirent des sites des environs de Bruxelles

et notamment de ceux de la forêt de Soignes,

au sud-est de la ville[5]. Il y fait des études

d’après nature qu’il complète parfois en atelier

comme c’est probablement le cas d’une de ses

feuilles conservées à Hambourg (Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Inv. n°22604)[6].

Ses oeuvres se caractérisent par un traitement

spontané, enlevé et un rendu que l’on pourrait

qualifier d’atmosphérique. Aux touches

libres de ses tableaux répondent les longues

hachures hâtives de ses esquisses dessinées. La page que Cornelis de Bie consacre à l’artiste

contient un éloge de son travail qui semble

avoir été rédigé pour décrire la feuille grenobloise

: « [lorsque la nature était à l’apogée de

sa beauté,] on voyait alors l’esprit de De Vadder

moissonner les fruits de l’été ; il allait en

forêt au plus près des arbres pour approcher

la liberté et la souplesse de leur nature […

il dépeignait] les ruisseaux couverts ici et là

d’herbes et d’iris des marais, les étangs dans

lesquels on voit se refléter les arbres[7] ». Les

plans d’eau, où se mire la végétation sylvestre,

sont en effet des sujets que l’artiste aime à

représenter et l’on découvre notamment des

échos de la composition de notre dessin dans

l’une de ses eaux-fortes[8].

On retrouve dans la feuille de Grenoble

d’autres motifs qui caractérisent les études

de De Vadder. Si les deux dessins de Turin et

celui de la Collection Frits Lugt sont réalisés

dans une technique différente – à la pointe du

pinceau et non pas à la pierre noire comme ici

–, ils présentent tous trois ces mêmes troncs

d’arbres fins et penchés et, pour Turin, ces

iris qu’affectionne De Vadder, selon les dires

de Cornelis de Bie[9]. Plusieurs dessins, dans

lesquels De Vadder utilise cette fois essentiellement

une technique sèche, sont proches

de la facture de l’oeuvre grenobloise. Dans

une feuille conservée à Francfort, exécutée à

la pierre noire et rehaussée de lavis, la cime

arrondie des arbres est traitée de façon fort

similaire[10]. On retrouve cette même caractéristique

dans un dessin conservé à Édimbourg,

accompagnée des hachures parallèles que l’on

voit généralement dans les feuilles de l’artiste[11].

Celles-ci dominent le paysage conservé

à Hambourg qui présente bien des

similitudes avec le dessin de Grenoble[12].

L’oeuvre dessiné de De Vadder n’a pas encore

reçu suffisamment d’attention pour être bien

défini et surtout clairement distingué des

feuilles de Jacques d’Artois (1623-1686) et

de Lucas Achtschellinck (1628-1699) qui fut

probablement son élève[13]. D’Artois, devenu

maître peintre en 1644, prend la tête des paysagistes

bruxellois après le décès de De Vadder[14].

Ses dessins sont toutefois plus décoratifs

et lorsqu’il utilise la pierre noire, ses hachures

sont plus courtes et moins nerveuses que celles

traditionnellement associées avec l’oeuvre de

De Vadder[15].

[1] Les dessins du peintre anversois Lucas van Uden (1595- 1672) ne présentent pas le caractère très enlevé, esquissé, que l’on trouve ici. Toutefois, De Vadder a probablement connu personnellement son confrère ; voir Van Sprang, 2000, p. 186.

[2] Ibid., et Klaus Ertz dans Essen, Vienne, 2003-2004, p. 364.

[3] Le tapissier lui a d’ailleurs versé la somme colossale de 1 000 florins pour la réalisation d’un carton pour Diane et Pan. Voir notamment Klaus Ertz dans Essen, Vienne, 2003-2004, p. 367, note 11 et Y. Thiery, M. Kervyn de Meerendré, 1987, p. 113.

[4] Il ne s’agit pas d’un titre à proprement parler : le magistrat de Bruxelles accorde à De Vadder certains privilèges en lien avec ses activités de cartonnier au service des liciers de la ville ; voir Van Sprang, 2000, p. 187-188.

[5] Pour la forêt de Soignes comme source d’inspiration des paysagistes bruxellois, voir Van Sprang, 2000, passim et pour De Vadder, ibid., p. 186-187.

[6] Stefes, 2011, n°1050, II, p. 553.

[7] De Bie, 1661, p. 98 : « Dan sachmen VADDERS gheest maeyen des Somers vrucht,/ Dan ginck hy naer het wout in’t dichtste van de boomen/ Om hunnen lossen aert in’t leven by te comen […] De beecxkens hier en daer met cruyt en lis bewassen/ Daermen de boomen oock siet schijnen inde plassen. »

[8] Hollstein, 1949-2010, XXXI, n°10.

[9] Sciolla, 2007, n°30, p. 40 ; Teréz Gerszi dans Turin, 1990, n° 143 ; Londres, Paris, Berne, Bruxelles, 1972, n°113, pl. 98.

[10] Graphische Sammlung im Städelschen Kunstinstitut, Francfort-sur-le-Main, Inv. 2810 (voir site du RKD, ill. n°0000195072).

[11] National Gallery of Scotland, Inv. n°RSA 86 ; voir Andrews, 1985, I, p. 89 et II, fig. 592.

[12] Fusain, lavis gris et brun, 18,4 x 27,5 cm, Hambourg, Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Inv. n°22604.

[13] C’est ce qu’affirme Cornelis de Bie (1661, p. 399) et que Sabine van Sprang considère comme plausible (Van Sprang, p. 191, note 48).

[14] Van Sprang, 2000, p. 187-188 et Klaus Ertz dans Essen, Vienne, 2003-2004, p. 364.

[15] Voir ainsi la feuille de Hambourg, Inv. 21635, Stefes, 2011, n°13, ill.

Découvrez également...

-

-

Bloc conservant le fragment d'une scène rituelle (amas d'offrandes)

XVIe siècle av. J.-C. - XIIIe siècle av. J.-C. -

Saint Paul à Athènes

XIXe siècle