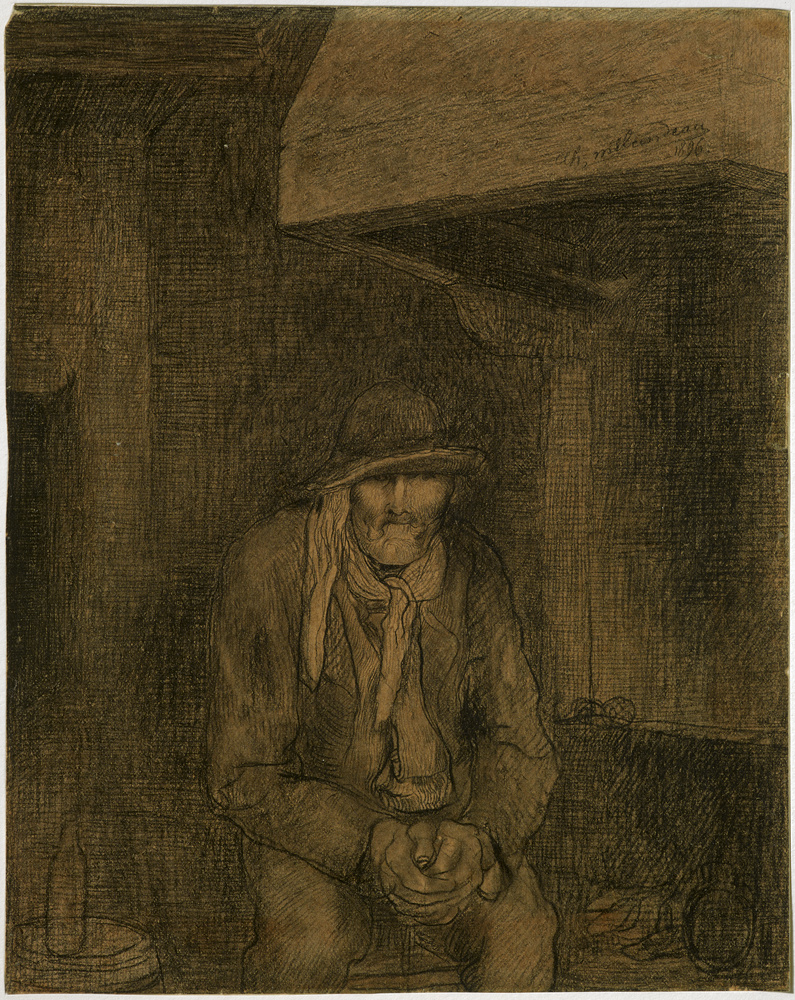

Paysan vendéen

Condisciple d’Henri Matisse, Georges Rouault et Albert Marquet dans l’atelier de Gustave Moreau qu’il intègre en 1892, Charles Milcendeau se distingue de cette jeune école, porteuse de modernité, en choisissant presque exclusivement ses sujets dans le terroir vendéen dont il est originaire. C’est dans le dessin, d’une veine sombre et sans concession – bien éloignée des séductions colorées des œuvres de ceux qu’on appellera plus tard les fauves – que Milcendeau exprime le mieux sa vision d’un monde paysan encore plongé dans la misère mais en passe d’être balayé par le monde moderne. Son regard, plein d’humanité, s’attache particulièrement aux plus démunis, prolongeant tardivement dans le siècle la veine du réalisme social née dans les années 1850. Sa démarche, parfois ethnographique et souvent nostalgique, relève d’une volonté de préserver ce qui fait le pittoresque et la personnalité d’un territoire, ses coutumes et costumes, ses travaux ruraux, ses types humains. Ses modèles, « Charles n’avaient pas à les chercher […]. Ils s’offraient d’eux-mêmes, tous types à caractère accentué, un peu en marge, braconniers, pêcheurs de grenouilles et d’anguilles, sorciers, arracheurs de dents, meuniers qui faisaient crever d’attente leurs chevaux chargés de balle, nombre de sobriquets, héros d’histoire villageois »[1]. C’est dans l’auberge paternelle que l’artiste croque ses sujets, d’un crayon charbonneux où les seules lumières proviennent de la couleur de la feuille laissée en réserve. Ce dessin de paysan vendéen, au visage presque dissimulé par l’ombre d’un chapeau, les mains noueuses croisées sur les genoux, le foulard traditionnel négligemment enroulé autour du cou, ne se distingue du décor, plongé dans la pénombre, que par quelques zones plus claires où le trait de crayon s’interrompt. Le manteau de l’imposante cheminée surgit des ténèbres environnantes par la seule magie d’une ombre moins dense, faite de hachures simples ou des traits plus espacés. « Je cherche le style ; préoccupation du dessin, harmonie des oppositions et des contrastes, justesse des valeurs, j’ai pour cela été amené naturellement à la transposition dans les grisailles et à approfondir le principe froid sur chaud, chaud sur froid et foncé sur clair, clair sur foncé, jamais ton sur ton », explique l’artiste[2]. Cette science des ombres, cette capacité à modeler les formes avec une grande subtilité, cette monochromie, ne sont pas sans rappeler l’univers des peintres flamands et hollandais du XVIIe siècle et en particulier Rembrandt. Cette dette envers les maîtres du passé, Milcendeau ne la nie pas. Au contraire, il la revendique : « J’adore […] des réalistes et philosophes puissants tels Brauwer, le peintre le plus dramatique des scènes de cabaret dans les Flandres de jadis […]. Je mets au-dessus de tous Rembrandt qui nous fait sentir si profondément Dieu[3]. »

[1] Discours manuscrit de Jean Yole (médecin de Soullans). Cit. dans Vitale, 2012, p. 142-146.

[2] Lettre de Milcendeau, 1915, citée dans Édouard Sarradin, « Charles Milcendeau », Gazette des Beaux-Arts, mars 1923, p. 179.

[3] Lettre de Milcendeau au docteur Robert, 8 octobre 1911, citée dans Vitale, 2012, p. 249.

Découvrez également...

-

-

Chaouabti

XIIIe siècle av. J.-C. - XIe siècle av. J.-C. -